本帖最后由 彭林家 于 2020-10-20 20:08 编辑

作者: 妙缘 静静地撅着嘴,感恩有您启发了我右脑的智慧,撕碎的情感,宛如草原上凄清冷漠的沉静 ;重新拾的家园,那随风晃动的无尽的森林,醒悟性感柔情的树枝,一根根,艳丽着今天左脑的审美世界…… ——题记 鸟音吵醒他三世,川色封藏我两人 1.桥运 喳喳的喜鹊叫声 桥下,流动凄美的爱情 与你整理衣衫的方程式 那苦行的冷雨 淋湿了一路笔墨的髻发……

断桥西湖的白娘子。琴瑟

和鸣着映月下的红泪弹奏

多少次与你擦肩回眸 从小时的街道漫过滨溪河 一时醒来的风啊 缘,才让我牵出三生的艳情 2.行墨 滴落苦思墨迹的笔下 不避子卯的鹊灵 饮一杯落花为你煮酒 月下,谁能巧弄纤云?

你信步伫立高境的远方 苦苦的语言方块 一任衣袂飘飘的吹起 任泪水肆意挑逗情的波浪

山那边的浮景流动霞光 让人怜爱疼惜 哦,是你文字结实的背影 在雾漫芳菲中寻寻觅觅 3.相见 红尘万物的氤氲弥漫 你,痛彻心菲的相聚 情愫盈盈,逗嘴枭枭 梦,惹来前世之约的驿站

情缘有期,嫦娥悔应 随缘斋许在816七天之上 我撒落的种子 漫天在梁祝的歌声里 飞翔一目短亭更长亭…… 4.思恋 金秋倒影星空的天边 別了多少岁月痴情, 又醉了多少鸳梦 痴癫,挥一挥手 你那无奈别离的幽怨 轻轻的吻着柔情

像一枚未谢的玫瑰 凋零的眼前抚我站起 拈花一笑,泛着金秋的风韵 相印那斑斑驳船的好相…… 5.诉苦 麻雀说,花易落呀月难圆 这里,只应花月似欢缘 鸿鹄说,独处身哦自尊严 那边,春风入客梦从前

尘埃,一抹嫣红的泪 疏通了你我前行的路

燕子说,随心意呀别勿怨 人间是半身风雨半身伤 黄莺说,言无语呀道不尽 缠声是半句别恨半心凉

园林晴画谁为主? 巢穴,花间燕语的梦啊 故土,柳上莺歌的情 一句句说到天明…… 6.觉知 你说,人世本来空一物 必然珍惜曾经拥有的风 我说,今日不知明日事 伤情,何须恩怨天地的忧伤

珍惜的随笔再续前缘 明知红尘的因失落前世的果 互相,不留遗憾的道别 苏轼谈笑风云之事 婵娟,夕阳红尘有几时?

凡事花前月下无对错 理解,一切带过的解冻 冰雪红泪的水呀 因缘,浮云才子的意向 艳艳着一幕幕痴爱的留情……

2020年10月9日万年 2020年10月29日博仁 苒苒梦出稼穑影,痕痕情入凤凰门

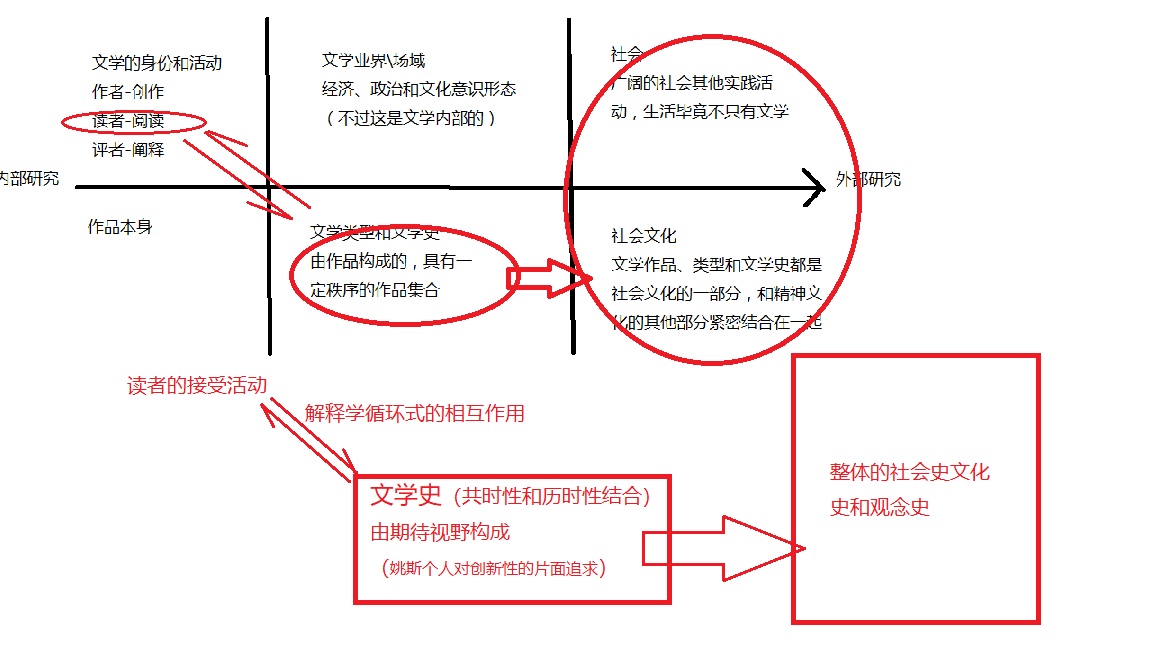

文学史的新方法 彭林家 某个时代文学史日益衰落,甚至声名狼藉,一切的精神审美,渐渐地倾斜物质视野,也就慢慢放弃文学的历史本质和审美判断,因而,要恢复历史在文学研究中的中心地位,恢复过去的作品,在现代人兴趣之间富有生命力的联系环节。向度上,虽然德国、俄国形式主义文学史观和马克思主义文学史观,都在解决如何把分离的文学事实,独立的艺术作品纳入历史的连续性中;但是,他们缺乏了文学的接受的维度,所以,是难以实现艺术本质的审美本相。尽管后结构主义是结构主义的思想延续,将文学与作品,能够把个人的审美经验和文学的社会历史特征,在文学形式的演变中展现出来。而在对于经典作品的解读中,要推陈出新,对于经典出现的那个历史时刻,经典对于他的读者是新颖和陌生的,但是对于我们当代,这种独创性已经变得不证自明,成为一种熟悉的期待,这时就需要在解读中忽略已经成为惯性的体验,而是要再次抓住其艺术特征,重新提出问题并作出回答,使得期待视野发生改变,强调一个阅读和阐释的创新性。 德国文艺理论家、美学家姚斯,受到俄国形式主义"陌生化"和文学演变论影响,一直将新颖性看作文学评价的重要标准。姚斯身处文学范式变革的历史转折时期,在范式的危机时代,都已经失去存在的合理性,文艺批评也迫切需要新的理论,所以,新颖性成为文学批评的重要,甚至惟一理论是有一定现实原因的,它构成了期待视野的基本内涵。譬如,结构主义企图探索一个文化意义,是透过什么样的相互关系(也就是结构)被表达出来。根据结构理论,一个文化意义的产生与再创造是透过作为表意系统的各种实践、现象与活动,来找出一个文化中意义,是如何被制造与再制造的深层结构。中医上,就是脾土之意,来自于心肝脾肺的能量反射,通过黄帝守一,而曰:静。毫无杂念,全神贯注。其隐藏的信息,一个结构主义者研究对象的差异,会大到如食物的准备与上餐礼仪、宗教仪式、游戏、文学与非文学类的文本、以及其他形式的娱乐。 一曰:结构主义,宣称自己是能够诠释所有文本的批评后设语,认为一个文本之外中立全知的观点,是不可能存在的现实主义观(左脑逻辑思维、可见的世界)。比如,工艺美术,包括了传统手工艺品、现代工业美术和商业美术三大部分。传统手工艺品如玉雕、象牙雕刻、漆器、金属工艺品等;现代工业美术(或称"工业设计")包括一切为满足人民日益增长的物质生活和精神生活需要的适用。而美观的生活用品(如花布、陶瓷、玻璃器皿、家具、地毯、家用电器等),以及现代化的交通工具和机械的造型和色彩设计。 二曰:后结构主义者,追求意符的无限扮演,每个理论都是从对结构主义的批判为起点。相信只是一个社会建构的霸权领域,审美上,不会给予任何一种阅读方法,比其他方法还要更高的地位(右脑形象思维、绝对的命令)。如现代商业美术主要是指商品标志、包装装潢和商业广告等,均具有现实的想象性。简单地说,"期待视野"就是接受者,以往鉴赏中获得并积淀下来的对艺术作品艺术特色和审美价值的认识理解。 接受者的"期待视野"不是一成不变的。每一次新的艺术鉴赏实践,都要受到原有的"期待视野"的制约,然而,同时又都在修正拓宽着"期待视野"。因为任何一部优秀的艺术作品都具有审美创造的个性和新意,都会为接受者提供新的不同以往的审美经验。 三曰:比较,后结构主义,主要批判结构主义对形而上学传统的依附,反对传统结构主义,把研究的重点放在对客观性和理性问题上,失去了我即使宇宙的唯心观,企图恢复非理性倾向,追求从逻辑出发而得出非逻辑的结果,揭示语言的规律。两者挑战的区别是: 后结构主义者抛弃了结构主义的简化主义方法论。表现为大众心理的有色世界:自己见到的世界才是真实的世界,而艺术家见到的仅仅是幻象,好比佛学里的真与假。其实,哪个真实?一棵树是自有本来的面貌真实呢,还是仅是做家具的材料?哪个幻象?艺术家在制造“距离”的同时,就是在创造艺术。同样,欣赏者在接受“距离”之外的意象的同时,就是在真正欣赏艺术了。 四曰:解构主义,有时也称为后结构主义,基于对语言学中的结构主义的批判,核心理论是对于结构本身的反感,认为符号本身已能够反映真实,对于单独个体(左脑)的研究,比对于整体结构(左右脑)的研究更重要。换言之,就是西医的局部性,代替了中医的整体性。如接受美学是以现象学和解释学为理论基础的。解释学的基本思路,主要指接受主体在阅读之前形成的指向文本的预期结构,是一种审美心理定势。其意义在于把文学放在一个文本与读者在历史中相互作用的过程中来运作:读者面对某个新作品,一定预先某种知识框架或者理解结构,而新作品也总是产生于并处于某种历史传统中,因此作品总是会唤起读者的某种期待,在阅读和接受中,期待视野进行了融合,于是形成了新的期待视野。 那么,在德国哲学家、海德格尔看来,西方的哲学历史,即是形而上学的历史,它的原型是将“存在”定为“在场”,借助于海德格尔的概念,德里达将此称作“在场的形而上学”(左脑逻辑思维),意味着在万物背后都有一个根本原则,一个中心语词,一个支配性的力,一个潜在的神或上帝,这种终极的、真理的第一性的东西,构成了永恒不变神性法律,是一种潜意识的祖气,谓之右脑形象思维的艺术想象。姚斯的意识模型理论,来源于继承海德格尔解释学,诸如期待视野、效应史等核心概念,他不仅要搞抽象的活动研究,更要把这种对于读者的抽象研究应用于文学史写作当中。虽然姚斯没有看到读者中心文论本身和文学史实践的根本矛盾,从内在本身上来说,难以实现;但是,面对当时文学史写作和文学批评的总体状况,却需要新的探索。所以,读者永远是沉默的和被塑造的大多数——只有在业界的领域里,他们才能在资本流通的环节里,沉默地发挥坚实的作用。而在作品艺术活动及文学史的循环体系中,读者的幽灵,只能呼吁某些特定个体来现实化,这就是评论家和批评家了。评者,要从读者做起,个别幽灵幸运能把自己具身化,进入作品的本身,比如,用《易》学或美学理论解读的内化,表现为结构主义与后结构主义的结合。但是大多数幽灵只能是作品的外化,谓之读后感。 具体地来讲,文学史写作方式,可以概括为共时性和历时性的结合。首先要把文学作品,在接受的联系中用历时性(左脑局部明晰)的方法加以观察,把作品放在其所属的文学序列中去,而且要同时考察作品的接受史和影响史。其次,要用共识性(右脑整体模糊)的方法进行研究,将文学作品与某个时空的文学环境联系起来,从而研究某一时代文学现象,构成的综合体和读者共同的期待视野,不过共识性必须在历时性中得以运作。最后,要把这种文学史放在整体的社会历史中,强调文学作为特殊历史在整个历史中的社会结构功能,弥合文学史和社会史之间的裂隙,形成左右脑的联合思考和想象。如“距离说”认为,审美感受形成的原因,在于主体对客体保持了适度的“心理距离”,距离太远和太近都无法产生审美情感。单从艺术形式来看,虽然“距离”越远可能越美妙。但是,另一方面,艺术归根结底源于生活,是要表现切身的情感,哪怕是抽象艺术的源头也是生活的启迪。所以,若是不了解作品内容,就得不到共鸣欣赏。 20世纪初,英国心理学家、美学家布洛在《作为艺术因素和审美原则的“心理距离说”》一文中,提出了“审美距离说”。认为距离是审美知觉(人对客观事物各个部分或属性的整体反映)的主要特征之一,是审美主体对审美对象的一种恰当的心理态度。这种态度主要是:“通过把对象所产生的感受,与一个人的自我分离而得到,是通过把对象放到实用和目的之外而得到。可见,在审美过程中,这种心理距离,其实是艺术家和欣赏者共同创造的,尤其是艺术的创造者。艺术家之所以为艺术家,就是能把切身的情绪摆在某种适当距离之外去观照。因为,无论创造或欣赏,我们不能同时在所表现的情感中生活,应站在客位把情感当作一幅画去观赏。如果画家画人体、观众欣赏人体作品,是为了满足物质的生理现象,那就和饿了要吃饭,冷了要穿衣一样,只是生活实用而非美感经验了!反之,精神的赏析则是心理的美感经验。 一部作品的艺术成就体现,是既定的期待视野与文学新作品之间,存在着一个审美距离,每一次对创新作品的接受都会产生新的接受意识,造成视野的变化。越是能突破人们期待视野的作品,艺术价值就越高,越能够提供新的审美经验模式,读者在慢慢适应这种模式的过程中,文学史的整个审美标准,就发生了变革,成为文学史的新方法探幽。 2020年9月20日博仁

|