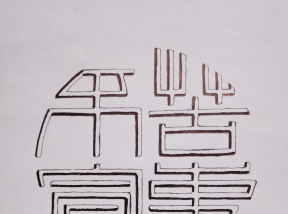

马启代(1966——),男,山东东平人,“为良心写作”的倡导者,创办过《东岳诗报》等民刊,出版过诗文集24部,作品入选过各类选本200余部,诗文被翻译成英、俄、韩等多国文字,曾获得海内外多种奖项,入编《山东文学通史》。 当一个诗人,习惯哲学的思考和历史的追溯,他的目光难免深沉,情感难免沉郁。我看到马启代是怎样地面对时代的风风雨雨面对社会的五光十色。此刻,马启代的新作《诗证2019》在我的案头。封面设计大气简洁,红底色上一个庄重的方框里“诗证2019”,像是一个时代的印记。 读马启代就会在他的“为良心写作”面前,停一下,想一想。这个提法好像不是什么高大上,也不是惊人之语。良心嘛,时不时会说出来。做人要有良心,这几乎是中国人的民间核心价值观了。良心是做人的底线,诗人把良心作为写作的目标,似乎把标准定得低了。那么,为什么马启代一而再再而三敲响“良心”这座钟,警醒我们? 与良心有着紧密联系的良知,在更多情况下被文人运用,有时就用良知来替代良心了。 多年前,我读到崔卫平关于良知的一段话,觉得特别好,在不同场合多次运用。她说:在说到“良知”的时候让我们谨慎点,这不是一个大声嚷嚷的话题。“良知”是我们身上最微弱的力量,它通常不出声,不大声喧哗,不指手画脚,更不盛气凌人。它像影子一样忠实于我们,保守我们的秘密和隐痛。有时我们感到什么地方不对劲,感到不习惯和不自然,正是良知以一种温和的方式在提醒我们:有什么地方失掉了正常的比例,忽视了应有的分寸。在这个意义上,有人将良知称之为“内在的神告之声”,我们也不知道从哪儿就拥有了这种本能。 为良心写作,将我们普通人的感情,真正回到了踏踏实实的土地上。我们听到推崇的写作,都是以小见大与主旋律无限接轨。艾青的“大堰河,我的保姆”写作者与大地、故乡、农妇的关系,这首诗是在狱中写的。现在的解读,更多说是写一个人对祖国的深沉感情。几年前,读我的朋友复旦教授骆玉明讲《世说新语》的书,他有一个观点,很能引起我的共鸣。当我思考晚会和晚会歌手现象时,走到了一个迷雾之中的时候,当我感觉到这是不真实的表现,一种外表宏大、内部空虚的表达形式,再往下想,就找不到一种有说服力的,能使自己在这个问题上给出一个答案的时候,遇到了骆教授的这本书。他说道,在中国传统文化中,流行着一种用极度夸张的手法来颂扬社会主流意识中所赞赏的东西的现象,他称之为“意识形态亢奋症”。这在有些人纯然是一种精神症状,起因是受社会奖励的刺激。但在有些人,却还是有利益目标的。这就是对老百姓作愚化教育,使之忘却自我,顺从于社会的主导意识形态和权力意志。但这种愚化教育本身又带着很大的危险。因为当道德超乎常情常理时,它本身已经是不可信、不可行,因而是虚假的了。结果只能是社会真实道德水平的下降。无需再多讲了。当我们用骆教授上述的话,来认识所谓晚会文化时,一切被绚丽光彩的包装、美轮美奂的演绎顿时露出原型。 为良心写作,就是求真。这又讲到文人的社会角色了。我曾经不知天高地厚,讲过“三个世界”的“宏论”—— 文化的作用,除了开发民智的教化作用外,就是对社会的平衡作用。权力和财富的力量太强了,又容易走向极端,就需要文化对之进行批判、矫正。文化本质是批判的; “三个世界”。政治世界、经济世界、文化世界。三个世界的平衡是衡量一个社会合理性的基本尺度; 文化的含义。作为本原的文化,就是作为社会平衡的稳定器存在。文化还有其工具性的一面。比如为政治权力而用的文化,为经济财富而用的文化; 为政治权力而用的文化,表现为执政理念、政策方针等。没有什么问题。但是,这与政治、经济并列的文化,是不同层面的概念。虽然两者会有交叉、交融和渗透,但是其中的界线还是明显的。只有常常认识到其中的界线,才能在逻辑上不陷入混乱。至于政治家们可以混淆两者的界线,是为了政治目的,是一种策略。也是职业性使然; 其实,政治有自己的文化,或称为政治文化。政治文化有自己的宗旨、目标、表达方式,为了增强其权威性,也会借用广义文化的表达方法,或者以广义文化的面貌出现; 政治文化包括“权术”。一定要为权力的“术”正名。否则,被污名化的“权术”,一定会打着广义政治的名义蛊惑人心,这也是被逼无奈。“权术”被贬为道义上的下流,政治家避之不及;任何政治、经济、社会的项目运转,都有方法上工具性的要求。我们说一个政治家、企业家的能力,也是从这个意义上讲的。与文化的道德的意识形态的归属没有必然联系。能力和才能是中性的, “权术”也是中性的;权术用在企业经营,就容易被称为奸商。这也是跨界的评价。一般来说,在一定的经济规范下运转,不存在奸与不奸的问题。企业文化和商业文化,也是狭义的文化。为企业服务。即使用广义文化的提法,也是以企业利益为前提的。而广义的文化对经济活动的批评和平衡,是指在法律之外,形成一种社会舆论,使企业家和商人在追逐利润时,不至于走到极端。这堆政治家也是如此; 追逐权力比起追逐财富有更大的动力。获得权力一般能获得财富,而获得财富不一定可以获得权力。从社会个体感觉来说,被剥夺财富比起剥夺政治权力更加敏感。政治家因此会为此把影响物质财富的因素,说成是应该关注的唯一因素。而对经历过大半辈子贫困生活的人群,更容易接受这种倾向的说法; …… 我的说法与村上春树的一个说法是契合的。村上在2009年获以色列颁发的“耶路撒冷文学奖”时说:“在一堵坚硬的高墙和一只撞向它的鸡蛋之间,我会永远站在蛋这一边。”接下来他还说:“不管墙有多么正确,蛋有多么错,我都会站在蛋这一边。其他人会不得不决定,什么是对,什么是错;也许时间或历史会决定。如果有一个小说家,不管出于何种理由,所写的作品站在墙那边,那么这样的作品会有什么价值呢?”是的,我们每一个人,都是一个蛋。每个人的肉体和灵魂都存在于脆弱的壳里。每个人都要面对坚硬的墙,虽然这堵墙是必然存在的。在快结束演讲时,村上说:“我们每个人都拥有一个真实的、活着的灵魂。体制没有这种东西。我们一定不能让体制来利用我们。我们一定不能让体制完全失去控制。体制没有造就我们,我们造就了体制。” 我对周边的书友说,政治和经济在社会实在太强势了,所以要文化来平衡,文化存在的意义就是批判的。政治的要素是权力,经济的要素是财富,为了权力为了财富,难保不会做出过分的事情,一定会做出权力最大化和财富最大化的事情。不管你怎样粉饰。文化就是提醒、揭露、遏制权力和财富超越边界的做法。美国的电影里,警察大多被描写得很蠢。因为警察太强势了,但是没有人会觉得美国警察,真的像电影里那么傻。政治家被攻击被轻视甚至被诬蔑,都是他从事的社会角色,应该付出的代价。 我不知道我是否把问题讲清楚了。我想这个问题属于常识,如果抽去这个常识,这个前提,就会陷入思想混乱。事实是我们必须生活在这种混乱中。在这个百年未遇的春天。

与马启代相识于文字。读他的诗也有七八年了吧。有一段时间,他的诗自称为“汉诗”。读过“世纪视野中的百年新诗”。有许多诗坛大腕谈这个宏大的话题。百年来新诗的发展,有两条路径,一是学习西方诗歌的技巧、方式、文学意识,这已经成为主流。所谓浮在面上的诗人大多有西方现代文学的影子。另一个路径是回归传统,从中国的诗歌传统汲取营养,但这往往被许多诗人所不屑。他们断言,这些“反现代性”的潮流,老是要回到小农经济状态。 在这里,我无意对此进行理论分析。而是从中引出一个话头——诗是一种讲究的语言。讲究什么?讲究语言的美感、节奏、韵律,讲 究凝练、推敲。不是说西方现代诗不讲究语言,但是,西方现代诗的有些形式,容易作为不讲究语言的借口,而误导了青年作者。我们看到有的诗稿,语言苍白无力,或辞不达意,或随意铺陈。像一颗颗发 育不良的绿豆芽,赢弱贫乏,似儿歌又缺乏生命力。我想,一中国人,学写诗,学习中国诗学传统,是必要的功课。 很难为诗的文字定一个标准。多元化啊,百花齐放啊,都对。没有必要把诗歌挤压到一个狭小的范围里。但不能把什么文字都称为诗。有些文字是散文(这个最难区分,况且还有散文诗这么暖昧的文体)、有些是老板需要的广告、有些是官员需要的口号、有些是产品说明书……如今诗已经泛化了,诗人也没有体面的社会身份。但是,权贵们还是喜欢用诗来装点自己的脸面。一时间,诗歌被模糊了界限,谁都可以自由进出,什么文字都可以是诗。 我一直以为:“诗是天才的产物。”启代和晓康父子的诗歌创作证实了这一点。但也不要被这句话吓到。我们大多数人都不是天才,但是我们偶尔也会有一点点天才的状态显现。就是我们写了自己万万没有想到的诗句。事后惊奇地想,我怎么竟然写了这样的匪夷所思的句子?但是,确实是有天才的。就是那些特别适合写诗的人。他写下的文字就是诗,有些就是简简单单的文字,在他的神奇组合下,就诗意盎然。这与他是谁无关。是男是女?生于此,生于彼?贫穷或富裕?以至与文字直接有关的“文化程度”和“学历背景”也无关。这样说,有点绝对吧?我的经验告诉我,一个小学毕业的人和一个大学毕业的人,对写诗这件事上,他们并无差别。许多很棒的作者,年轻、文化程度也不高甚至也没有读过多少经典文学著作。他们来信告诉我,他们初中没有读完,现在自学考试中文专科。我曾是半个文人,手里经过的各式文稿不计其数。因为曾经做专业期刊,往往都是形而上的思维、专业化的术语。材料、观点和逻辑是我最为关注的。而到了诗歌的世界,文字就不是那么的循规蹈矩,天地一下子宽阔了。乱云飞渡,天马行空。科学逻辑在这里不值一提。诗的文字是情感的。诗也有跳跃的思维,但也是情感化的跳跃。那么,哪一类人的情感更为丰富呢?没有答案。 启代无疑是一个中国诗坛重要的成熟的诗人。有许多人一辈子也不会成熟,不会独立思考或者到达不了应该达到的精神境界。与友人谈为人处世,说,唯有“道”和“术”两字而已。道为本,术为用。由此可穷尽一切方法论。又联想到诸如物质与精神、主观与客观、主动与被动……原来解释世界也可以是很简单的。 启代的诗道行很深,有一种深入的理性思维。人的认识总是处于不同的层面和区域,所谓深度广度。我们对一个人的作品抱有期待,期待他的文字构成的世界,比想象中的世界更加深入和广阔,得到一种理性的满足。而术,在于诗,就是文字功夫。诗是文学样式,是语言艺术。要有汉字特有的韵律、节奏和美感。还有用词的准确性。我想,启代的诗在道与术两方面都达到了较高的境界。 有一段时间,他的诗题目都很长,其实就是一句诗,所以题目就很抓人。是的,一直与文字打交道的人,文字会有一些变化,来满足自己的对汉字特别的感情。 在《诗证2019》中,我们可以读到启代以诗见证的文字——一个有良心的诗人是怎样看世界万象的。从第一篇“元旦之夜实录”到“早餐店不见了”“那家吊炉烧饼羊汤馆关闭了”……诗人关注的目光不是自上而下的怜悯,而是感同身受的触动。尤其是“那些集体走在街上的人”,几帧画面,见证了百年来平头百姓的足迹。以少见多,以轻见重。多年前,我在编一本内部诗刊,第一次读到启代的诗句“这个春天,我看到的天空比井口大/比我的一个意象小。”就被惊住了。而在“做第一个在春天奔跑的人”,我们看到了诗人浪漫的一面。 《诗证》会成为一个系列吧?我们会读到《诗证2020》《诗证2021》…… 2019年我写的最后一首诗,与马启代有关。那是“久别重逢”。在上海西南桂林公园。“2019.12.29夜//在桂林茶馆问茶,鸳鸯楼/有黄金荣的足迹吗/启章从天台带来国民党抗战老兵/那件棉袄,是为七十年的冬天准备的/启代为上海滩诗社揭牌并掀起/良心的巨浪冲刷阴冷的面孔/南鸥美丽的罪状不止一杯半盏/那个同乡女孩在诗人的目光下战栗/卯金在12号地铁线像深夜一样笑着/那张合影数着他被激活的心跳”。

写于沪上高行2020年4月26日星期日上午

江上卯金(1953一)上海人。曾任杂志社常务副总编、副编审。出版过教育及心理学读物数种。主编大型工具书《师典》、《当代学生阅读经典》等数种。近十年编诗刊并著有《雪泥鸿爪》等诗集。

|